妊娠期随着子宫的增大,盆底承受的压力逐渐增大,盆底组织发生了一系列的重塑过程维持盆底结构的整体性和功能的完整性。怀孕时随着胎儿的增大、子宫重量的增加、长期压迫骨盆底部,使盆底肌肉受压,肌纤维变形,肌张力减退,导致盆底肌所具有的弹性极限受到大挑战,从而使盆腔脏器无法维持正常的解剖位置,无法发挥正常生理功能,出现一些功能障碍,如:盆腔脏器脱垂、大小便失禁等。

首先,盆底肌开始承受越来越重的压力。

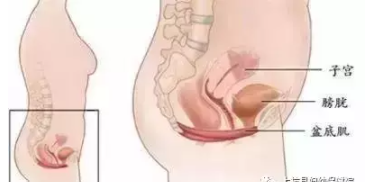

虚线显示正常体位时,人体正常的生理弯曲使腹腔压力和盆腔脏器的重力轴指向骶骨;实线显示妊娠时,腰部向前突出,腹部向前鼓起,向下突出,使重力轴线向前移,而使腹腔压力和盆腔脏器的重力指向盆底肌肉,加上子宫重量日益增加,使盆底肌肉处在持续受压中,而逐渐松弛。

其次,胶原蛋白作为盆底结缔组织的重要组成部分含量下降。血清松弛素水平升高。

产后尿失禁

o孕期妇女25%-55%有尿失禁症状

o产后3个月存在尿失禁34.3%

o一项研究发现:初产后没有尿失禁者,产后5年SUI产病率19%;初产后3个月内有尿失禁者,5年后仍然存在SUI者92%

产后早期的盆底损伤

o阴道分娩后会引起盆底肌收缩力量减弱

产后8个月盆底括约肌收缩力尚不能恢复到产前的水平。

34%妇女产后6周不能主动有效收缩盆底。

o盆底神经的损伤

会阴神经引起盆底肌肉收缩之间的时间延长

o对尿道控尿机制的影响

尿道关闭压力降低

有效尿道长度缩短

妊娠分娩致肛提肌去神经化,肌纤维肥大,排列紊乱。阴道分娩尚可致耻尾肌不对称或肌肉从侧盆壁撕裂。

女性产后尽早进行盆底功能的康复训练,并选择最佳时机及正确方法,是预防日后发生盆底功能障碍的关键。产后42至56天的妇女,进行产后盆底功能评估和治疗很重要。对评估结果异常者或有产后尿失禁、阴道前壁膨出等产后盆底功能障碍患者宜进行电刺激、生物反馈等治疗,及时展开预防保健与早期康复训练,可从源头上防治女性盆底功能障碍。

预防为先,女性怀孕期间应控制孕期体重增加,控制胎儿体重,产后适时进行盆底肌训练。生活中养成良好的卫生习惯,避免长时间腹压增加。故无论阴道分娩还是剖宫产,均不可避免地造成对盆底肌的损伤。产后42天-产后3个月内行产后康复是恢复盆底肌的最佳时期。